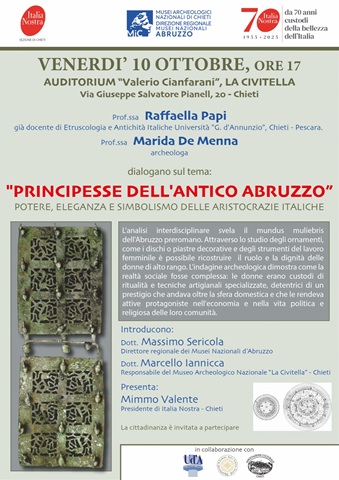

CHIETI - La Sezione di Chieti propone per l'evento conclusivo delle manifestazioni per il 70° di fondazione dell'Associazione Italia Nostra come sede rappresentativa e simbolica il Museo archeologico de La Civitella, con l'Auditorium intitolato al prof. Valerio Cianfarani, che fu tra i precursori degli scavi e della collocazione degli antichi reperti all'interno di un sito di importanza internazionale. In questa prestigiosa location, venerdì 10 ottobre, alle ore 17, la prof.ssa Raffaella Papi, già docente di Etruscologia e Antichità Italiche presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, dialogherà con l'archeologa, prof.ssa Marida De Menna per presentarci l'Abruzzo preromano, attraverso gli ornamenti e gli strumenti del lavoro femminile che ci aiutano a ricostruire il ruolo e la dignità delle donne di alto rango del tempo.

La presentazione dell'indagine archeologica si avvale della collaborazione del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze della locale Università e dell'Associazione "Teate Nostra" che farà indossare ad alcune figuranti la fedele riproduzione dei preziosi monili con cui si ornavano le "Principesse dell'antico Abruzzo”.

Riportiamo, qui di seguito, alcuni stralci di un saggio, di cui sono autrici le due professoresse Papi e De Menna, recentemente pubblicato dal periodico “d’Abruzzo”.

A partire dal XI-X secolo a.C. in Abruzzo ed in gran parte dell’Italia centromeridionale era presente una civiltà ricca e complessa, denominata in vario modo dagli studiosi “picena”, “medioadratica”, “safina” e in ultima analisi “italica”. Dopo la conquista romana, iniziata con le guerre sannitiche nel IV secolo a.C. e terminata alla fine del I secolo a. C. con l’unificazione politica e amministrativa di tutta l’Italia con Augusto, il nostro territorio, la Regio IV (Sabini et Samnium) corrispondeva, grosso modo, alla vecchia regione degli Abruzzi e del Molise. Non disponendo di notizie dirette, ma solo indirette, in quanto gli autori antichi narrano le vicende storiche e descrivono usi e costumi soprattutto dei vincitori romani, gli studiosi cercano di ricostruire gli aspetti economici, sociali e religiosi di questa grande civiltà attraverso lo studio delle tracce materiali fornite dagli scavi archeologici. I monumenti funerari, che costituiscono la nostra fonte quasi esclusiva di informazioni, erano riuniti in estesi sepolcreti con alti tumuli artificiali di terra, circondati da cerchi regolari di pietre di diametro variabile. All’interno erano scavate una o più fosse per i defunti, a volte protetti da sarcofagi ricavati da tronchi di quercia e accompagnati da corredi diversificati per uomini e donne. Nelle tombe dei maschi, per sottolineare il ruolo militare, erano deposte lance e spade di ferro e la tipica corazza a coppia di dischi di bronzo, una specifica e peculiare fusione metallurgica con ferro e bronzo di altissimo livello tecnologico e artistico, realizzata nelle diverse botteghe localizzate soprattutto intorno al Fucino. Nel costume femminile, un elemento di grande prestigio e dai forti connotati simbolici, in funzione della fecondità è rappresentato dai dischi di bronzo laminati con motivi ornamentali realizzati a sbalzo, a traforo ed a incisioni. Il periodo di massimo splendore di questa civiltà si svolge tra il VII ed il VI secolo a.C., con l’affermazione dell’aristocrazia, quando alcune famiglie concentrano nelle proprie mani ricchezza e potere, stabilendo rapporti diplomatici e commerciali, nonché scambi culturali con altri popoli, in particolare con gli Etruschi e con i Greci, presenti in Italia meridionale con le loro colonie. I nobili appprendono, quindi, l’uso della scrittura e assumono lo stile di vita degli eroi omerici, con la consuetudine del banchetto, il consumo del vino e l’ostentazione del proprio potere nei confronti della comunità con funerali solenni, come quelli organizzati da Achille, per la morte di Patroclo.

Le donne di alto rango, regine e principesse, rivestivano ruoli molto importanti e partecipavano a pieno titolo alla vita sociale di relazione, insieme ai loro uomini, padri, mariti, fratelli, come le donne etrusche e al contrario delle donne greche, confinate nel “gineceo”, spazio della casa esclusivamente riservato a loro. Le dame indossavano gioielli raffinati e amuleti ricevuti in dote dalla famiglia di origine o anche rari oggetti esotici, frutto di contatti e scambi anche matrimoniali tra aristocratici che interagivano nel Mediterraneo, come Greci, Etruschi e Fenici. Sontuose collane di ambra proveniente dal Baltico e pendenti complessi in avorio intagliato venivano sfoggiati dalle principesse, quando prendevano parte ai banchetti, con pari dignità rispetto agli uomini, per venire poi depositati nelle tombe, all’atto del seppellimento, evidentemente nella convinzione dell’appartenenza ad una classe privilegiata anche dopo la morte.

|